新聞

教育傳媒到校

教育傳媒到校2023年6月

教育傳媒到校直擊 嗇色園主辦可銘學校 - 2023年6月

課程 X 活動 X 社區 全方位 STEAM 教育 提升綜合應用能力 成就未來科學家

嗇色園主辦可銘學校以「學生為本」,提供優質全人教育,透過特色校本課程及多元化的體驗式活動,發展學生天賦潛能,提升各學科領域的素養。同時,學校持守「先求品格,再求卓越」的教育原則,引導學生建立積極正向的價值觀,日後成為貢獻國家、社會的新力軍。譚鳳婷校長深諳 21 世紀共通能力能夠幫助學生把握社會的挑戰及機遇,因此學校以Values(價值觀)、Attitude(態度)、Skills(技能)及 Knowledge(知識)為四大教育核心,積極推動 STEAM 教育,並結合課程、活動及社區推廣,營造創科學習氛圍,為學生奠定良好的學習基礎,成為「終身學習者」,在各個專業領域發揮所長。

「6Cs」課程架構,培養學生六大能力範疇:

- 創造力與想像力(Creativity and imagination)

- 批判思維與解難能力(Critical thinking and problem solving)

- 溝通(Communication)

- 合作(Collaboration)

- 品格教育(Character education)

- 世界公民意識(Citizenship)

有序推動 STEAM 教育 建構專業教學團隊

STEAM 教育強調整合不同學科知識的綜合應用能力,協助學生建立 21 世紀技能,以解決現實生活的難題。因此,學校早於 2006 年搬遷新校舍之際,便開始從校園環境着手,新設「天文觀察台」及「水耕研習室」,藉此增加 STEM學習元素,為學生創造多元化學習空間,提升學生對科學的認知及學習興趣,擴闊視野,並建立自主學習習慣,主動地探究新知識。其後,學校進一步推動 STEM 教育的發展,革新校本課程,並以「創意、解難、邏輯思維、溝通協作」為課程設計理念,推出校本天文課,教導學生中國曆法、二十四節氣及太陽軌跡等不同天文知識。

譚校長指出,學校以「成就未來科學家」作為 STEAM 教育的願景,並以此制定 4 個教學目標,包括提升學生對科學、科技的興趣和好奇心;學生能夠理解科技如何應用在日常生活當中;培養學生面對困難和解決問題的能力;以及鼓勵學生發揮創意和創新精神。因此,學校近年逐步將 STEM 教育發展至 STEAM 教育。「在『成就未來科學家』的信念下,需要整個教學團隊互相協作和激勵,以激發更多創新意念。為此,我們於2016年正式成立 STEM 發展小組,由 STEM 統籌主任與課程主任一起帶領數學、常識及資訊科技科老師,一同推動跨學科學習活動。同時,學校的教學內容與方法一直與時並進,所有老師每一年皆會接受 STEAM 教育相關的專業培訓,如舉辦校內教師工作坊及參與聯校教師專業交流等,藉此提高老師在規劃及推行 STEAM教育時的專業能力。」

設電子元件課 培養科技應用能力

社會要發展高科技產業,離不開電子科技的專業人才,因此學校特意設計電子元件課,讓學生從小一開始逐步掌握工具運用及零件學習。工具運用能夠訓練學生的小手肌;零件學習則給予了同學思維訓練及電子知識吸收的機會。課程成就了學生科學發展的無限可能,皆因教學團隊用心以原始電子元件作為教學工具,放棄購入外間的教學套件,務求讓學生能夠認識每個電子元件的用途和特性,藉此建構穩固的基礎科學知識,以便銜接及應用更高階的科技知識。

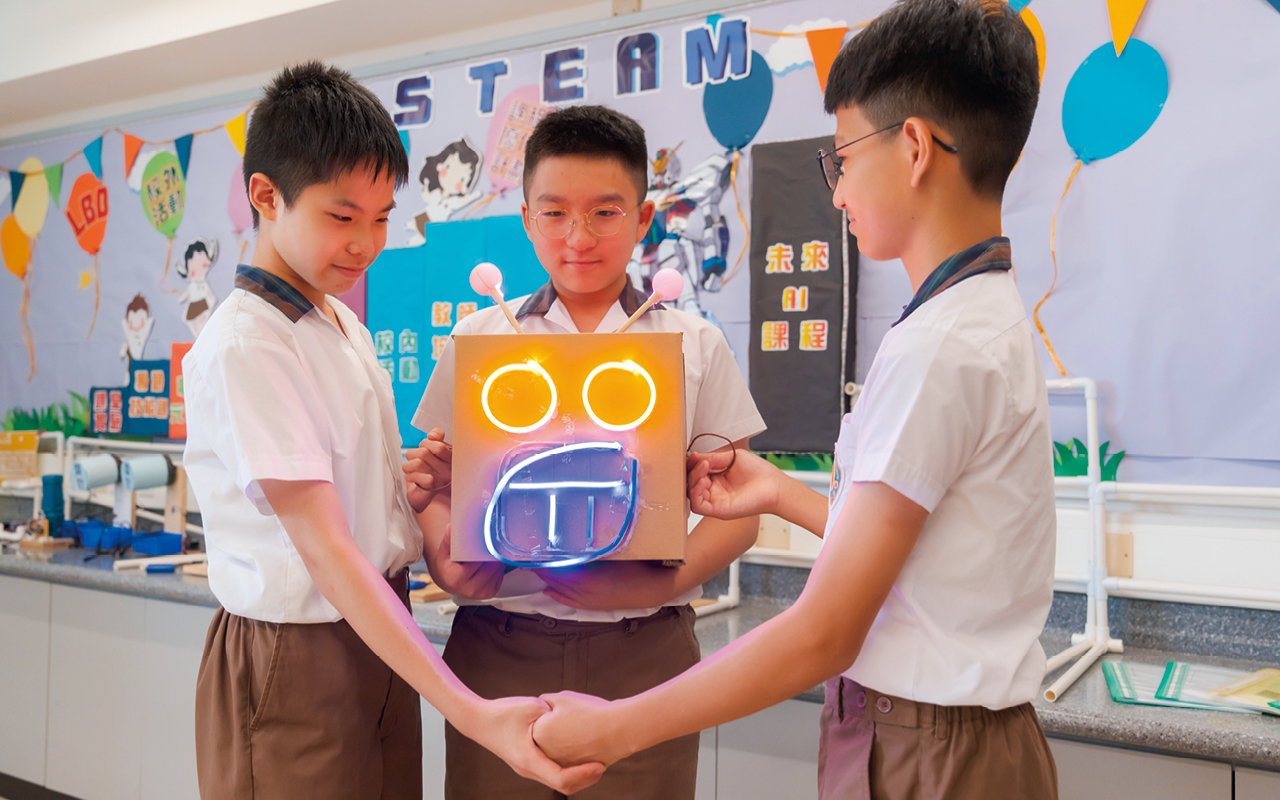

學生在電子元件課中,將學習應用不同電子元件,包括 LED、蜂鳴器、七畫管等,當學生了解其運作原理後,便能靈活地採用不同元件拼砌不同電路。為強化課程「動手做」的元素,老師在課堂上更安排不同專題習作,讓同學能夠應用所學,發揮創意及協作精神,製作了電子雨量計、超聲波閃燈相架及體溫探測器等實用作品。同時,他們亦結合視覺藝術元素,美化自己的電子成品,實踐STEAM的學習精神。

糅合人工智能 提升學與教效能

學校的 STEAM 課程漸趨成熟,近年更進一步邁向 STEAM 的跨學科課程路向,從低年級推行人工智能體驗課程,以及發展高年級的編程及人工智能認知課程。透過課程革新,提升學生對科技最新發展的認識,培養創新精神,以配合未來世界的發展需要。譚校長表示:「為配合下一階段的STEAM 教育發展,學校成功向優質教育基金申請撥款推行『校本智能創客計劃』,旨在培養學生實用技能,掌握 STEAM 的跨學科應用,並提升創意思維及解決問題的能力。同時,本校計劃在教學上同時運用人工智能的技術,協助老師批改習作,利用大數據分析學生的學習情況和難點,為學生提供更適切的指導,提升學與教效能。」

引進校外支援計劃 深化 STEAM 教學成效

為擴闊學生視野及豐富其學習經歷,學校積極引進大學和校外機構的專業支援計劃,提升學習多樣性。學校於 2020年開始參與為期三年的「賽馬會運算思維教育」計劃,啟發學生日常生活中的數碼創意,從小培養他們建立運用科技造福社會的心。透過計劃,學生將接觸及學習運算思維和人工智能等科技知識,課程以學生為教學中心,強調主動學習和互相協作。學校貼心為同學打好運算思維基礎,以便日後銜接編程學習,通過緊密結合知識和思維發展,學生面對問題時,能夠利用運算思維制定解決方案,並通過編程技能實際解決問題。

與此同時,為培養學生設計思維、解難能力及數碼創意,學校參與香港教育大學教學科技中心的「STEM+C 課程計劃」,教導同學運用編程軟件和微處理器建設及設計系統。在計劃過程中,學生先以輕鬆的形式試玩系統 (to play),思考其運作原理(to think),然後根據指引編寫程式 (to code)、連接部件及製作模型 (to STEM) 等,課堂最後更安排反思環節,讓學生鞏固活動所學。因此,學生除了學習編程知識及技巧外,亦能在創作時發展設計思維及數碼創意,逐步建立解決問題的能力和信心。

積極參與創科比賽 為學生創造成功機會

學校多年來推動 STEAM 教育的成績有目共睹,為學生提供各類型活動及比賽機會,致力培訓同學進入校隊發揮所長,成為「電子科學家」。學生近年亦於各個創科比賽中表現出色,榮獲多項殊榮。如在「Be a Maker– 全港STEAM Starter 大賽」中,學校的參賽作品「智能屋苑防疫大門」在眾多學校中脫穎而出,獲得高小組冠軍及最符合主題大獎;於「首屆香港青少年航天創新大賽」中共獲得 6 個獎項,其中作品「行山安全盡在背包中」更代表香港參加「全國青少年航天創新大賽」,並在「北斗創造美好生活」創意比賽中勇奪小學組一等獎;另外,學生亦發揮創意,設計符合社會需要的科創作品,在「香港創科展」成功奪得 3 個優異獎。譚校長表示:「學校以培養學生科學家特質為依歸,教導他們堅毅不撓、無私奉獻、敢於創新等正向精神。在科創產品的設計過程中,同學將經歷『設計、製作、測試、改良』的過程,透過總結失敗經驗,迎接最後的成功。這個學習過程即使疫情期間仍沒有停止,我們樂見學生出色的表現得到社會肯定。」

營造創科氛圍 積極回饋社區

學校作為 STEAM 教育的領頭先鋒,一直致力推動社區 STEAM 發展,促進地區學校之間的專業交流,分享 STEAM教育相關心得,以營造濃厚的創科氛圍。因此,學校定期與不同機構及學校舉辦STEAM 工作坊或開放日,藉此為師生、家長提供全面而多元化的科學活動,加深大眾對創科領域的認識,共同培養學生的探究和解難能力。

譚校長補充:「適逢創校三十周年,配合『成就未來科學家』的校慶主題,我們舉辦了一系列科技體驗活動,實行與眾同樂。如『中國文化科技同樂日』中,透過富趣味的體驗活動,讓參加者認識中國傳統文化及古今科技發展,以及國家的科技創新成就;另外,我們亦舉辦了『可銘星空漫遊探索之旅』,邀請多間幼稚園的老師、家長及學生,超過300 人參與活動,由可銘的『宇航員』帶領來賓到數碼立體星象館進行星空觀測、認識八大行星,以及體驗不同STEAM 攤位遊戲。」學校的STEAM 教育更實現全校參與,在校慶慶祝儀式上,STEAM 小組老師和五、六年級「電子科學家」成員用心製作了 6 粒「可銘科技之骰」,主禮嘉賓透過啟動骰子,骰子隨即便閃閃發光及轉動起來,象徵點燃學校對科技的追求,成就更多未來科學家。

重視價值教育 培養良好科學家品格

價值觀教育是學校非常重視的一環,當中涵蓋知、情、意、行四個層面,並貫穿各個學科範疇,培養學生建立「我是可銘人」的良好價值觀和態度。教學團隊藉着「成就未來科學家」的主題,向學生灌輸成為優秀科學家所需要的正向品格,如耐性、不怕困難,以及服務社會和改變世界的心。科組老師會積極與訓育組合作,除了教授學科知識外,亦讓學生了解個人操守對科學家的重要性,將科學知識與價值教育作有機結合。

優化校園環境 配合 STEAM 教育發展

學校持續投放資源優化校園環境,配合STEAM教育發展,增設不同教學設施,如太陽能板、綠化天台、水耕及土耕種植等,為學生提供不同學習機會,發揮最大教育效能。透過妥善規劃及開放不同多用途學習空間,照顧同學學習的多樣性,讓他們有更多發掘個人興趣和潛能的機會。同時,校園四周亦設置各項環保設備,建立「綠色教育走廊」,讓學生實踐環保減碳生活。學校優秀的校園規劃,更因此獲得「環境卓越大獎」,以此肯定學校在環保方面的傑出表現。今年學校設置的「i-bike 體適能訓練中心」正式啟用,提供虛擬實境單車模擬訓練,並引進藍牙智能跳繩機,透過大數據分析結合體適能訓練,教導學生進行循環式訓練,全面照顧學生的體能、生活以及健康需要,實現體育科與 STEAM 的跨科協作。

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)